2月25日令和7年第1回定例会での川崎 修平県議による一般質問を掲載させていただきます。

以下が内容です。

川崎 修平議員 質問:

ビッグデータの防災への本格的な活用は、これからの課題であるが、今後の技術開発の進展も見据え、防災DXの一層の推進に取り組むことを期待している。

そこで、県は、能登半島地震の教訓を基に策定する新たな地震防災戦略に基づき、ビッグデータの活用も含め、防災DXの推進にどのように取り組んでいくのか、見解を伺う。

知事 答弁:

ビッグデータの活用を含めた防災DXの推進についてです。

県では、約3年半に及ぶコロナ禍において、主要駅や観光地の人の流れを、携帯電話の位置情報から把握するシステムを、全国に先駆けて導入し、外出自粛要請などの感染拡大防止対策に活かしてきました。

また、大量に投稿されたSNS情報の中から信憑性の高い災害情報をAI技術で抽出するシステムを導入し、災害発生の箇所や状況を迅速に把握し、消防等の対応に繋げるなど、災害対応に役立てています。

さらに、様々なデータを統合・連携し、分析と見える化を図るデータ統合連携基盤では、ハザードマップと地域の人口・世帯数データの重ね合わせや、リアルタイムの気象データをわかりやすく地図上に表示することで、市町村が避難措置の判断を行う際に活用できるようにしています。

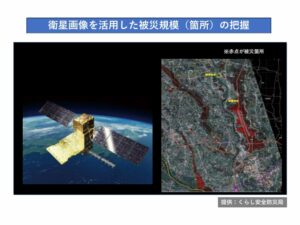

このほか、県は、能登半島地震で有効性が確認された、JAXAの衛星画像を被害状況の把握に活かすシステムや回線が切断されても通信を確保する衛星通信機器、赤外線ドローンなどの最新技術の導入も積極的に進めてきました。

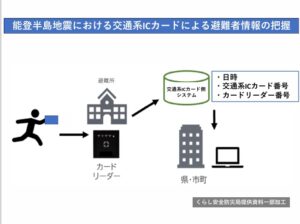

また、マイナンバーカードなどで避難者の情報を把握し、適切な支援に繋げる避難者支援システムの実用化に向けて、国と連携した取組も進めています。

県は、ビッグデータの活用に関する、国や民間の技術開発の動向も注視し、新たな地震防災戦略に基づき、防災DXの推進にしっかりと取り組んでまいります。

川崎 修平議員 再質問:

高齢化の進展により、今後は災害時に避難所に行かずに在宅で避難をする高齢者や障がい者などの要配慮者のウェイトが大きくなることが見込まれる中では、要配慮者の特性も考慮したきめ細かな対応が重要になってくると思う。防災DXを進める上でも、支援者も含めた要配慮者の視点も踏まえ取り組む必要があると考えるが、知事の見解を伺う。

知事 答弁:

県は、昨年6月に運用を開始したかながわ防災パーソナルサポートについて、要配慮者の特性に応じて、よりきめ細やかな情報を発信できるように、機能を拡充するための事業費を、7年度当初予算案に計上いたしました。

また、現在実用化を目指して検討を進めている避難者支援システムについて、かながわ防災パーソナルサポーからもアクセスできるようにし、在宅避難を行う要配慮者の皆様が、スマートフォンで容易に、ご自身の所在場所や、支援が必要な事項などを登録できるようにしたいと考えています。

今後も、要配慮者の皆様のご意見を伺いながら、誰一人取り残さない防災を目指し、防災DXの推進を図ってまいります。

要望:

高齢化が進展し、災害対応に当たる人員も限られる中で、災害対応を効率的、効果的に行うためには、ビッグデータの活用を含めた防災DXの推進は必須の課題だと考える。

我が会派が求めてきた防災におけるDXの推進について、今後、10年間の行動計画となる新たな地震防災戦略の筆頭の重点プロジェクトに位置付け、取組を強化していくことについては、評価するところである。

また、DXの推進にあたっては、高齢者など、きめ細かな対応が必要になる要配慮者の視点も忘れずに取り組んでいただくよう要望する。